يحتار المرء في معظم الاحيان حول ترتيب الحقائق وربطها ببعضها بعضاً، آملاً أن يستنبط حقيقة جديدة من حقائق أخرى مبعثرة. في علم الجبر، يجب أن يتوافر لكل مجهول معادلة خاصة به، وبعدد المجاهيل المعادلات، وتلك في الجبر تمثل الحقائق، ومن كل حقيقة نستطيع أن نجد مجهولاً تائهاً. لكن هذا يعتمد على مدى نبل الحقيقة، ففي بعض الأحيان تكون المعادلة من الأساس مبنية بشكل خاطئ، وهنا، بما أن المعادلة الرياضية البسيطة محرفة لتماثل الحقيقة، فإنها ستجعلنا نجد مجهولاً، لكن الكارثة أن هذا المجهول قد يوهمنا بوجود قيمته، بناءً على المعادلة الخاطئة، التي كانت هي الباطل الذي بني عليه الباطل المجهول.

ولو افترضنا أن من قدم لنا المعادلة الخاطئة، قدم معها مئة معادلة أخرى لنفس المجهول، أي أغرقنا بالحقائق الواهمة، لن نشك في مدى صحة المعادلات، إذ يتوافر عنصر الشك في المعادلة الواحدة، لكن من غير الطبيعي أن يتم التشكيك في مئة معادلة تخص مجهولاً واحداً، لأن ذلك سيتطلب التحقق من مدى صحة المئة معادلة، ما يستلزم جهداً ووقتاً يتجاوز قبول المعادلات واستصدار قيمة المجهول الخاطئ، الذي لن يشكل ضرراً لكونه حقيقة زائفة واهمة واحدة من أصل مئات الحقائق.

لكن مع تراكم المعادلات من قبل مَصدَرها، وبتوافر نفس الظروف السابق شرحها، أي قبول هذه الحقائق بشكل منفرد على أمل ألا يكون لها تأثير ضخم في مسيرة الشخص، سيصبح هذا المصدر موثوقاً لنا، بحيث لن يعود بحاجة لأن يمطر المتلقي بمئات المعادلات المعقدة، كي لا يمنحه فرصة التدقيق من خلفه. فبعد إيهامك أنه المصدر الوحيد الذي تستطيع أن تجد عنده الحقيقة التي لا ريب فيها، لن يكترث لاحقاً لإغراقك بأي شيء، بل ولن يكترث لإعطائك المعلومة من الأساس، إذ استطاع أن يبني كل الحقائق التي قد انشأتك منذ صغرك بشكل واهم وزائف، ومن الطبيعي أنك الآن لو قمت بالاعتماد على الذات في استخلاص الحقيقة، أو استعنت بمصدر آخر، فإنَّ التشوه فيك لا يمكن أن يصحح، بل سيزداد يوماً بعد يوم.

هنا نستطيع أن نعي أن الوهم قد تراكم، وأصبح قرينة للمعرفة والحقيقة. هذه الحقائق، سواءً أكانت زائفة أم صحيحة، تشكل كيان صاحبها، وقد ترفع من شأنه، كونه يمتلك نتيجة التراكم كماً هائلاً من الحقائق التي يستطيع أن يبني عليها ويستخلص منها حقائق جديدة يُصدرّها بدوره، وبالتالي أصبح المتلقي سابقاً مصدراً للمعلومات والحقائق، ليس لذكائه بل لكمية الحقائق التي يعرفها.

قد تذهب مخيلة القارئ إلى أنَّ المَصدر الأول للحقائق الزائفة والواهمة كان ذا شر مزعوم وقاصداً بفعله أن يشوه عقل المُتلقي، لكن مع الإمعان قليلاً في فكر ناشر الوهم بحد ذاته، قد تجد شخصاً لم يعطه الله القدرة على السيطرة والتفكير الجيد، لكن أعطاه نزعة داخلية في حب أن يكون متبوعاً، وأيضاً من أهم صفاته أنه يستمتع ويشعر باللذة عند الكلام، واستيفاء حقه كاملاً وبشكل دائم من دون الرضوخ لأحد، لكن لم يُنعم الله عليه بالمعرفة التامة، شأنه شأن العوام. من هنا لم يجد إلا طريقة واحدة لبلوغ مراده، وهي أن يصبح مصدراً هائلاً للمعلومات الواهمة، والتي بدورها أعطته القدرة على التنبؤ بالمستقبل والتنجيم، حيث يعتمد هذا المصدر على فكرة الإذعان، بحيث يقوم بغمر المتلقي بمئات التوقعات المستقبلية، ففي كل ظرف قادم يضع رؤيته لما سوف يحدث، وفي أسوأ الظروف تنجح إحدى هذه التنبؤات، ويحدث ما تنبئأ به، فيستطيع بأسلوبه الفريد أن يطمس مئات التنبؤات الخاطئة التي لم تحدث، وإظهار الوحيدة التي نجحت، وجعلها تتجلى في ذهن المتلقي، ومن ثم القيام بالتركيز على صحتها وإعادة ذكرها مئات المرات، من ثم السعي لإيهام المتلقي بقدرته على معرفة أحداث المستقبل. وختاماً سيستطيع المصدر أن يتحكم بالمستقبل عبر منع التقدم من قبل المتلقي، وسيملي عليه ما يفعل وما لا يفعل عبر إيهامه أنه يعرف المسار والمصير، وأنه دائماً على صواب.

الخلاصة، استطاع المَصدَر أن يَفني المُتلقي، واستطاع الوهم أن يسمو على الحقيقة، واندثرت الحقائق الأصيلة وطواها النسيان، ثم توقف المتلقي، رغم معرفته بوهم ما يتلقاه، عن السعي والبحث حول مصادر جديدة، حيث لم يعد هناك ما يستطيع أن يستبدله، لا بفكره ولا بمعرفته، على التمييز بين الحقيقة والزيف. لكن الأكثر ألماً للمتلقي هو اندحار المصدر وتفتته في لحظة ما، وهذا ما يجعله يقف في حيرة من أمره لا يعرف الخير من الشر، ولا الحقيقة من الزيف. فطوال الفترة التي استقى منها من المصدر وحتى عندما أيقن ان جُل ما يستقيه لا ينتمي للحقيقة، ظل يشعر بالأمان الداخلي، وذلك لرمي ما قد يصادفه من عثرات تولدت من الحقائق الزائفة على المصدر لتحليلها واستيعابها ووضعها ضمن خطة الوهم الزائفة الذي تتضمن كل أجندات المصدر عبر تاريخه. فهناك دوماً من يستطيع أن يعالج ما قد يتولد عبر الوهم، ومن غير المصدر يقدر على القيام بذلك، لكن اندحار المصدر المفاجئ وترك المتلقي الواهم وحيداً غارقاً في أوهامه المستقاة، سيتولد عنه أحد خيارين: فإما أن يندحر المتلقي مع معلمه، ويندرج تحت قائمة الزائفين المجندين لخدمة الوهم، والتي سيتولد عنها بطبيعة الحال اختلال عقلي واضح وتشوه فكري عال قد يتحول إلى عدة أشكال لاحقاً، وإما سيجد المتلقي أنَّ المصدر قد اغتنم الفوائد الكثيرة، حيث حصل على الأتباع الذين يعملون لصالحه، وحصل على التمييز الواضح بين كل أقرانه، فسيسعى المتلقي البسيط أن يصبح مصدراً جديداً لثلة من الجدد، الذين سيذهلون به لفترة ثم يدخلون نفس المنحنيات التي تحدثنا عنها منذ بداية المقال، علماً أن من اختار الخيار الثاني من النتائج الحتمية هو ذا ذكاء مرتفع بعض الشيء، مقارنة بصاحب الخيار الأول جبراً لضعف قدرته على القيادة، وبالطبع لن يلام المصدر على ما اقترفه، فكل ما حدث ما كان إلا في سبيل تطوير الأفراد الواهمين عبر التشجيع المزيف، والأشد فتكاً هو اقتران المحبة المزيفة بتصدير المعرفة الواهمة، التي ستجعل المتلقي حائراً حتى مماته. فهل كل ما تلقاه كان في سبيل الحب، أم كان في سبيل السيطرة.

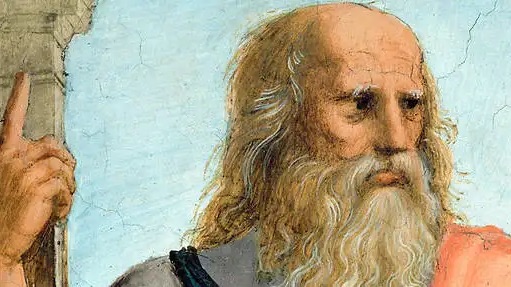

ظل تعريف الحقيقة عائقاً فلسفياً عبر العصور، حيث لم يستطع عتاة المفكرين أن يجدوا التعريف الصحيح للحقيقة، "وذلك لأن ما يقبل التغيير لا يستحق اسم وجوده"، والقول لأفلاطون، ولا أن يكون موضوعاً لمعرفة، لأنَّ المعرفة الحق لا تكون إلا ثابتة، وبالتالي "كل شيء يمكن تأويله لا يستحق أن يكون حقيقياً، وذلك لعدم استحالة تأويل التأويل" والقول لنيتشه. من هنا نقف عند عدد لا نهائي من التأويلات للشيء الواحد، وعبر تراكم الوهم، الذي هو بدوره من أهم ما يؤول، سيصبح حقيقة ناصعة لا غبار عليها. فكتعريف بسيط للحقيقة، هي ما يجتمع على صحته العقلاء، فاجتماعهم على صحة أمر ما هو في أصله تراكم للأوهام سيصنع الحقيقة. فمن مصادر الحقيقة الوهم، والعكس صحيح، وما الوهم والزيف إلا نتاج حقيقة تمخضت عبر السنين لتنتج هذه الأفكار التي تقف حاجزاً بين الروح الخالدة والمادة الفانية.